Основными особенностями подготовительных забоев являются высокая вероятность их загазирования и, следовательно, образования взрывчатой метано-воздушной среды, периодическое удлинение кабельной сети по мере подвигания забоев и повышение потребляемой мощности за счет ввода в работу новых ленточных или скребковых конвейеров.

При подготовке нового очистного забоя в пределах уклонного или бремсбергового полей возможно либо проведение спаренных подготовительных выработок с оставлением между ними целиков, либо одной тупиковой выработки. В первом случае проветривание забоев осуществляется за счет общешахтной депрессии, во втором — по крайней мере двумя резервирующими друг друга вентиляторами местного проветривания (ВМП), электроснабжение которых для обеспечения бесперебойности работы должно осуществляться от двух независимых источников электроснабжения.

Обычно подготовительные забои в силу относительно небольшой нагрузки питаются напряжением 380 — 660 В. Потери электрической энергии обусловлены присоединением дополнительных потребителей в виде конвейеров и увеличением протяженности кабельной сети.

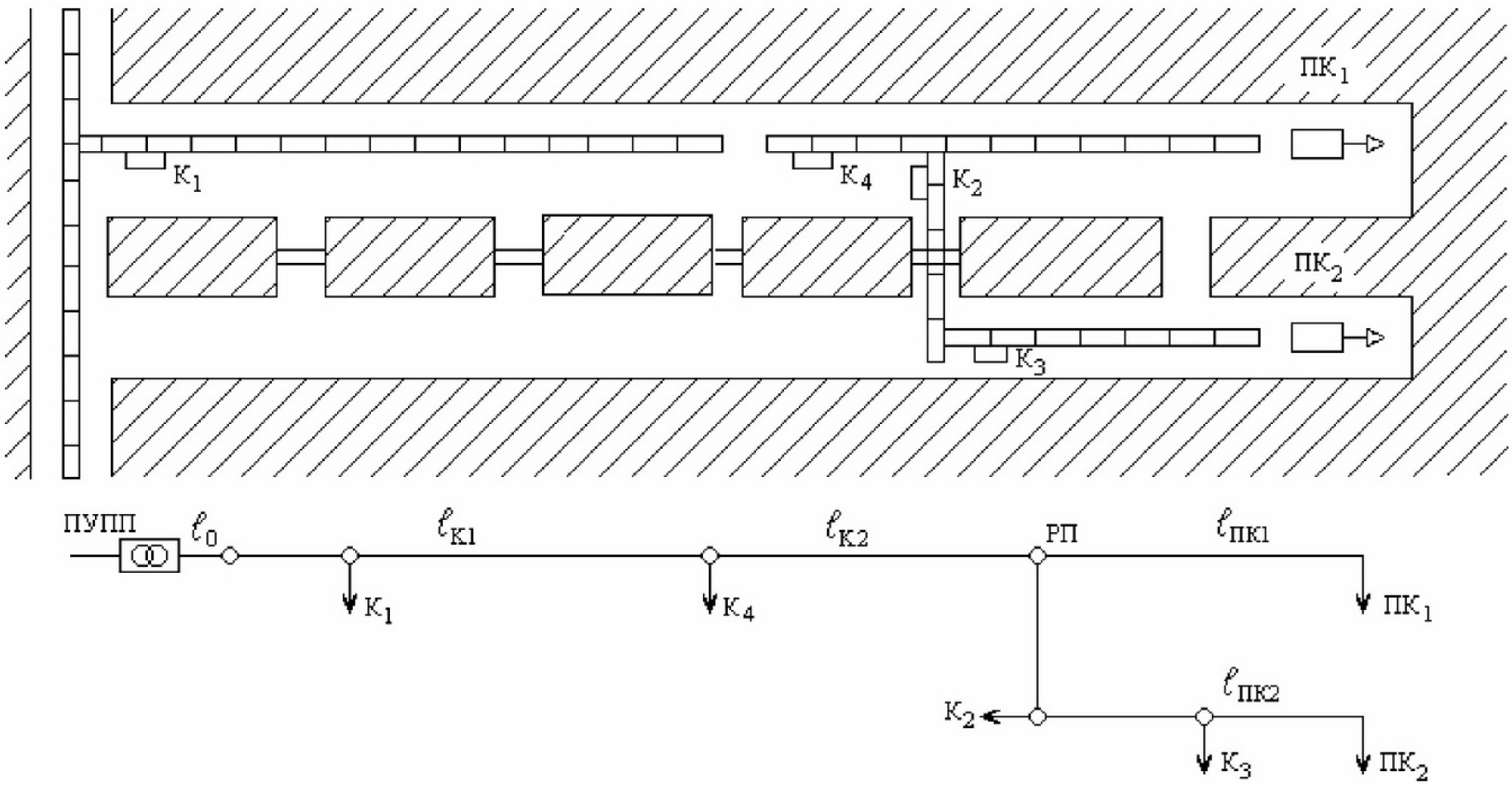

На рис. 1 показано расположение горношахтного оборудования (ГШО) при проведении спаренных выработок проходческими комбайнами и системы электроснабжения до переноски распределительного пункта (РП) (рис. 1, а) и после установки нового конвейера К4 (рис. 1, б) и переноски РП на расстояние lk2 (рис. 2, б).

где

- К1, К2, К3, К4 – конвейеры

- ПК — проходческие комбайны

Из приведенных на рис. 1 схем видно, что при проведении спаренных выработок имеет место постоянная и переменная во времени нагрузка, появляющаяся по мере увеличения протяженности выработки. Постоянная нагрузка определяется мощностью электродвигателей комбайнов или погрузочных машин, конвейера К2 и бурового вспомогательного оборудования. Переменная нагрузка связана с изменяющейся длиной конвейеров К1 и К3 (рис. 1, а) и вновь устанавливаемого конвейера К4 (рис. 1, б).

Соответственно потери электроэнергии имеют два слагаемых:

(1)

где

- ΔЭпост — потери электроэнергии, обусловленные постоянной составляющей мощности потребителей подготовительного забоя, кВт.ч

- ΔЭпер — переменная часть потерь, кВт.ч

Формула для определения постоянной части потерь получена профессором В.П. Муравьевым [1] из следующих соображений. При постоянной нагрузке Iм.п годовые потери, кВт.ч, в кабеле длиной Lk.

где

- Iм.п — максимальный ток, А, который за время τм дает потери, эквивалентные действительным

- g — проводимость меди, (мм2.м)/Ом

- s — сечение кабеля, мм2

Для определения годовых потерь в фидерном кабеле при последовательном во времени наращивании его длины при одинаковом сечении удобно воспользоваться рис. 2, а [2].

Если ввести следующие обозначения:

- l — длина отдельного отрезка кабеля

- t — время максимальных потерь при работе электроприемников через последний отрезок

- n — число отрезков

Поэтому общие потери будут равны сумме потерь на отдельных отрезках, следовательно:

(2)

Просуммировав потери на отдельных отрезках и выполнив преобразования с учетом того, что:

В результате получаем:

(3)

В свою очередь ΔPKLKτ=ΔЭК — потери электроэнергии при неизменной длине кабеля, поэтому:

(4)

Получим отношение:

Это выражение показывает, во сколько раз уменьшаются годовые потери в кабеле, если его длина принята сразу не максимальной, а последовательно во времени составляется из отрезков по мере подвигания забоя. При непрерывном наращивании кабеля, то есть при n → ꝏ, α → 0.5.

На рис. 3 показана зависимость α=f(n), откуда видно, что при:

- n=2

- α=0,75

- n=3

- α=0,67

Дальнейшее увеличение числа отрезков кабеля незначительно уменьшает потери. Вместе с этим при увеличении количества отрезков возникают практические трудности наращивания кабеля.

Поэтому, исходя из потерь энергии, целесообразно общую длину низковольтного фидерного кабеля брать не сразу равной максимальной, определяемой из условия допустимых потерь напряжения, а составлять из нескольких отрезков.

Таким образом, постоянная составляющая потерь, кВт-ч, имеет вид:

(5)

где

- lм.п — суммарный максимальный ток постоянной части потребителей, А

- LK — конечная длина бронированного кабеля, м;

- n — число отрезков кабеля длиной lК, из которых составляется конечная его длина LK, lK = LK / n

- τм — число часов максимальных потерь

— коэффициент роста потерь при увеличении длины кабеля

На значение потерь в СЭС подготовительных забоев существенное влияние оказывают различные вспомогательные операции: подготовка крепежного материала, крепление выработок и др., в результате чего коэффициент машинного времени не превышает 0,3 — 0,4. По этой причине время максимальных потерь в (5) может составить 2200-2500 ч.

Анализ СЭС подготовительных забоев показал, что постоянная составляющая установленной мощности электродвигателей подготовительного забоя зависит от типа применяемого комбайна: для комбайнов ПК-Зр и 4ПУ она составляет 160÷И80. кВт; ГПКС — 380÷400 кВт, 4ПП-2м — 280÷285 кВт. Переменная часть потерь формируется за счет периодического роста нагрузки, например, при пуске в работу дополнительного оборудования, в том числе конвейеров.

Рассмотрим случай, когда рост нагрузки происходит за счет периодического удлинения ленточного конвейера по мере подвигания подготовительного забоя на lК метров (рис 2, б).

Потери энергии на отрезке кабеля lК, будут:

На втором отрезке при увеличении нагрузки на Р2:

На третьем при увеличении нагрузки на Р3:

На m-ом отрезке при увеличении нагрузки на Pm:

Просуммировав потери на отдельных отрезках и выполнив преобразования с учетом того, что:

- ΔР1 = ΔР2 = … = ΔРm = ΔР

- l1 = l2 = … = lm = l

- τ1 = τ2 = … = τm = τ

Следовательно, определим переменные потери следующим образом:

(6)

где

- LK — конечная длина кабеля при окончании проведения выработки, м

— сумма m членов арифметической прогрессии [3]

Расчеты показывают, что переменные потери электроэнергии за счет удлинения кабеля и роста нагрузки увеличиваются при m=5 в 1,4 раза, а при m=7 в 1,7 раза против первоначальных.

Переменная составляющая потерь электроэнергии полностью зависит от типов конвейеров в подготовительных выработках:

- При применении ленточных и скребковых конвейеров соотношение Рпер/Рпост составляет 0,75÷0,84.

- При применении комбайнов ПК-Зр и 4ПУ; 0,33÷0,35 — с комбайнами ГПКС и 0,47÷0,5 — с комбайнами 4ПП-2м.

- При применении скребковых конвейеров переменная часть установленной мощности в 2-3 раза превышает постоянную часть, что означает соответствующий рост энергопотребления.

- При проведении тупиковых выработок формулы (5) и (6) справедливы при условии учета в составе нагрузки электродвигателей вентиляторов местного проветривания.

Анализ соотношения (6) показывает, что увеличение числа удлинений способствует росту потерь электроэнергии. По этой причине с точки зрения энергосбережения удлинение конвейеров следует производить не более 2-3 раз за время проведения выработки, в то время как увеличение числа наросток кабеля приводит к заметному снижению потерь.

Список литературы

- Муравьев, В. П. Расчет электрических сетей угольных предприятий. — М.: Недра, 1975. — 184 с

- Захарова, А.Г. Закономерности электропотребления на угольных шахтах Кузбасса: монография /Захарова А.Г.; Гос. учреждение Кузбас. гос. техн. ун-т. — Кемерово, 2002. — 198 с

Источник: Определение потерь электроэнергии в системах электроснабжения подготовительных забоев / А.Г. Захарова // Вестник КузГТУ. — 2007. — №5. — C. 51-54